我在东亚的研究经历:发掘、浮选、与植物考古等

我介入东亚考古始于本科导师William Hurley教授的邀请,参加他1974年在日本北海道的项目。然后北海道大学的吉崎昌一教授继续邀请我参与。此前我所获悉在日本进行浮选的案例仅两则,一是70年代初威斯康辛大学的博士生Yoshinobu Kotani的浮选,另一个是Michiko Mori-Chiura的工作,当时她还是就读于多伦多大学的本科生。当她去东京的International Christian University工作时,她把浮选法运用到当地的考古项目中。Kotani和Mori-Chiura的工作使日本遗址植物遗存的系统采集变得像在世界其它地区一样具有革命性影响。虽然浮选法仍然不是十分普遍,但是它在许多重要的考古项目中都被采用,比如Salts洞穴遗址和Mammoth洞穴遗址、肯塔基州贝冢遗址、以及西南亚的许多遗址。

绳纹早期Hamanasuno遗址是一项抢救性发掘,所以当我们1974年加入项目时,Minamikayabe遗址已完成调查,Hamanasuno遗址完成了两次发掘。我们对遗址进行了系统的土壤采样和浮选,结果成为我的硕士论文。1972年我在威斯康辛的一个项目中使用了水桶过滤法,当时条件比较困难。即使如此,我今天的研究仍然得益于那次的分析结果。我曾随Richard Yarnell、Stephen Polgar、Patty Jo Watson和William Marquardt学习,分析了许多材料,并着手下一步研究。我参加了肯塔基州Big Bend地区的贝冢考古项目,利用来自印第安Knoll文化两处贝冢的样品开始了早期农业与狩猎采集者的研究。我把贝冢考古项目中的所学应用到日本的工作中。

我们的下一步工作是对有关Hamanasuno遗址的绳纹遗迹进行更加广泛的年代学与区域调查。我回到北海道启动了博士研究,并得以参加Hamanasuno、Usujiri B(绳纹中期)、函馆机场(绳纹初期)和青山遗址(绳纹晚期)等一系列田野发掘。我尝试了好几种浮选方法,最后选择了得自William Hurley的泡沫浮选机。我比较了三种略有不同的浮选法结果,泡沫浮选机的主要优势在于一天内可以处理较为大量的土样。有时我们一天就能处理300升沉积物。

除了在International Christian大学和南茅部町,浮选法在日本仍然用得不多。它不包括在考古预算中,日本考古界也就科技考古在这一以基本属历史学科背景中的价值进行争论。而对我至为重要的是,我与吉崎昌一的终生友谊和学术合作就此展开。

William Hurley、Peter Bleed、吉崎昌一和我、以及其他同行进行了一项集中研究南茅部町(Minamikayabe)早期绳纹遗址Yagi的合作项目。我们主要用泡沫浮选机收集材料,还通过Anne Bleed领衔的一项遗址域分析询问许多有关资源采办和聚落的问题。到80年代初,我们对绳纹有了更加透彻的了解。我于1983年出版关于龟田半岛绳纹的专著时,把这个概念结合了进去。

1983

1983年,北海道大学开始发展,学校官员认为需要抢救校园内的大量考古资源。许多遗迹属于Satsumon文化(约公元700-1100年),是阿伊努人的直系祖先。不久后校园发掘开始,抢救性考古中心建立,越来越多考古项目在札幌及周边地区展开。在大学校园作州琴似(Sakushu Kotoni)河遗址发现的大量农作物使每个人相信浮选必须成为北海道所有考古项目的一部分。种子采集项目开始了,1986年我得到一笔基金主持北海道大学的研究。在副校长的帮助下,吉崎教授为实验室购置了扫描电镜。相帮我们多年的椿坂靖代与我当时的学生高宫宏人和Cathy D’Andrea一起工作后,成为专职实验室管理人员,还一并协助遗址浮选和实验室分析。

1987

80年代,我的研究由加拿大社会科学与人文研究委员会(SSHRC)资助,日本的科学促进学会也提供了一年资助。80年代晚期,我们拓宽援助领域,通过地球 观察研究所(Earthwatch Institute)增加了志愿者项目。我们的大浮选箱变得笨拙,所以当地的工作人员(主要是妇女)建议修改箱体部分,于是它变成了较小的长方体。有个日本团队制造了一个箱体透明的新浮选机,这样我们就可以知道箱体内的状况。这就是我们从那时起至今一直使用的浮选装置。现在它被广泛地使用于韩、中、日三国的考古项目中。

我去韩国讲学时认识了李炅娥(现在她在俄勒冈大学任教),她在国立首尔大学研究农业起源。最后她在多伦多大学完成的博士论文是韩国史前生计系统研究的最新成果。她的方法对我们多年来在日本和安大略所发展出的一套方法做了修改。我们使用的所有方法都是兼容并蓄的,根据每个地区的具体环境加以改善和调整。

1993 韩国

1986 中国黑龙江

在北海道发现的农业组合始于公元8世纪,包括几乎所有常见的东亚作物以及一些西南亚的种类,这意味着我们需要更好地理解其在日本内外的联系。我的日本同行与中国东北的学者合作,所以与该地区有直接联系。我受哈尔滨考古学家之邀去中国看看那里有什么我所想和所能够探究的项目。我非常幸运地被邀请在白金堡遗址的一处房址采集了一份浮选样品。我们用水桶倾倒法处理了这份小小的样品,发现两三颗小米。据我所知,这可能是对中国样品的首次浮选。

1974

1976

当时,也许我的研究和教学能力证明我可以在行政方面做点事,所以从1992年至今,我历任系主任、副校长、然后又是系主任、还有其它行政工作。我决定在离家较近的地方工作,与David G. Smith合作在我们大学附近发展了一个考古项目。90年代中期,皇家安大略博物馆的沈辰和山东大学的方辉加入了这个项目。芝加哥田野博物馆的文德安(Anne Underhill)拜访我们并学了浮选法。她立刻(1999)开始在山东两城镇遗址进行浮选。她选用了密西沙加分校制造的一款新浮选机。

1994-2003 中国

2003 - 至今 中国

近些年,我的角色变成教师、研究者、或一个老唱反调的家伙。由加拿大社会科学与人文研究委员会资助多年的研究项目使我对中国北方早期新石器有了难得的深入认识,该项目的合作者包括己故的张光直和他的接班人——Robert Murowchick和David Cohen,还有冷建、刘莉、文德安。我与方辉合作指导了山东大学陈雪香的博士论文,她曾在多伦多大学学习一年。目前,来自上海复旦大学的博士生潘艳正在进行长江下游早期农业的研究,她将于2007-2009年在多伦多大学学习。

作为我们比较研究和对日本研究延伸的一部分,Cathy D’Andrea在青森东部(绳纹中晚期与东北部弥生文化)和北海道东海岸(绳纹末期)开展她的博士研究。她的工作在一系列文章中发表。

80年代末-1992年 日本东北

上图:1977年,在 Hamanasuno遗址使用泡沫浮选机。

I小插图:炭化物被泡沫托住,将要流入筛网的瞬间

上图:垃圾桶用作浮选装置,1997年

1979-1981

我们使用的浮选机是贝冢考古项目中以油桶为基础装备的改装版。我需要易于装入或装上汽车、可拆卸、轻便、无需倾覆即可倒空的浮选设备。泡沫浮选机具有许多这样的特性,但被证明对城市环境有不利影响(泵声音嘈杂,排出的废气难闻,而我们又不得不向水中添加煤油和别的化学物质)。所以,我们在多伦多大学密西沙加分校仪器店的帮助下,制成一种融合贝冢考古浮选法和泡沫浮选机特点的设备,它有一个轻巧的金属架和聚氯乙烯箱体。我们给筛网加了一个架子来代替原来悬挂在箱体上接住轻浮产物的方式。它够大,我们就能处理所需的大量绳纹样品,但是最终还是尺寸限制了它的使用。我们还在安大略使用这款浮选机,在那里运输起来更加简单。

1975年, Patty Jo Watson正在用原先的贝冢考古项目浮选机工作

我们在1986-1991年间使用的第一版改良贝冢考古浮选机,点击( here)观看录像

北海道大学考古团队,左三为吉崎昌一,而我的个子总是很显眼

椿坂女士与北海道大学的扫描电镜

1990年左右,高宫宏人和地球观察研究所的志愿者在北海道使用我们目前用的改良版贝冢考古浮选机。请注意看透明的箱体!高宫现在是札幌大学的全职教授,多年来主持琉球的植物考古研究.

水桶倾倒浮选法,点击(here)观看录像.

Cathy D’Andrea与浮选团队在青森县八户市

80年代后期到90年代,我经常回到中国,尽己所能了解中国考古学。我开设了一门关于东亚的课程,把来自该地区迅速现代化的考古学中不断增长的新材料结合进来。两件重要的事令我难忘。张光直于1994年在河南启动了一个重要研究项目,我的同行和好友冷建是他团队里的重要成员。她去我在密西沙加的家做客,我在厨房里教她水桶倾倒浮选法。她马上把浮选法教给一个发掘队,1994年期间马庄、潘庙、山台寺和其它几个地点都使用了水桶倾倒浮选法。

我还有一次殊遇是1997年在中国南昌见到了赵志军(Jimmy Zhao)。那些年,斯考蒂·麦克尼什(Scotty MacNeish)和我在中国江西调查早期农业,我们在一次会议上相会,一起参观了吊桶环和仙人洞。布莱恩·戈登(Bryan Gordon)也在那儿,他在加拿大国立文化博物馆工作,是麦克尼什的朋友。他痴迷于水稻研究,建立了一个重要的网站介绍中国的农业研究。赵志军刚刚完成他研究水稻硅酸体的博士论文回到中国,正在拓展他的研究基础。1998年他来我的实验室,跟我学习了一段时间,学大型植物遗存的基本分析方法。从那以后,我们合作了许多项目,他成为中国本土第一个专职的植物考古学家。他设法把贝冢考古项目浮选机的日本版使用到中国各地的考古中。

1999年,两城镇遗址发掘使用改良贝冢考古浮选装置,文德安摄。

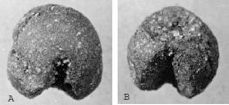

1986年在白金堡遗址用水桶倾倒浮选法发现的黍子(腹面与背面视图)

虽然新的改良浮选装置尺寸大,但我们还是可以用私家车运输。

我在山东大学植物考古实验室“工作”。由于植物考古对中国考古学日趋重要,山东大学决定把建立这样一个实验室作为优先发展项目。我作为“立青学术讲座教授”访问山大期间,和方辉、栾丰实教授、以及当时的学生陈雪香一起购置了这些设备。